「部屋をおしゃれにしたいけど、カラーボックスが原因でなんだか垢抜けない…」と感じていませんか?

この記事では、カラーボックスをやめたいと考えるあなたへ、代替収納の選び方を解説します。

さらに、多くの人が感じるカラーボックスのデメリットや、不要になった際の賢い処分方法までご紹介。

収納家具(楽天)≫≫

この記事を読めば、なぜ今の収納に満足できないのかが明確になるかもしれません。理想の部屋作りのヒントになると嬉しいです。

-

✅ 定番のキャビネット

キャビネット(楽天)≫≫ -

✅ オープンラック・シェルフもおススメ

オープンラック・シェルフ(楽天)≫≫ -

✅ 無垢材にこだわるなら

無垢のキャビネット(楽天)≫≫

多くの人がカラーボックスをやめたいと思う本当の理由

「安くて便利だから」と何気なく使い始めたカラーボックス。

しかし、気づけば部屋の雰囲気を決める大きな要素になり、「どうも部屋がしっくりこない…」と感じる原因になっているかもしれません。

実は、あなたと同じようにカラーボックスへの不満を感じ、「卒業」を考える人は少なくありません。

ここでは、多くの人が口にする「やめたい理由」を深掘りします。

自分の感じていたモヤモヤの正体を突き止め、理想の部屋への第一歩を踏み出しましょう。

なぜ?多くの人がカラーボックスを「卒業」したいと思う3つの理由

多くの人がカラーボックスからの卒業を考える背景には、共通した理由が存在します。

一つ目は、「見た目の安っぽさ」です。

プリント化粧板の質感や、ネジ穴を隠すシールの存在が、どうしてもインテリアの中で浮いてしまいがちです。

こだわりの家具や雑貨を揃えても、カラーボックス一つで全体の雰囲気がチープに見えてしまうこともあります。

二つ目は、「耐久性への不安」です。

特に本棚代わりに使うと、棚板が重みで弓なりに「たわむ」現象は多くの人が経験します。

湿気が多い場所では板が歪んだり、表面が剥がれてきたりすることも。

長く安心して使える家具を求める人にとって、この耐久性の低さは大きなデメリットになります。

三つ目は、「掃除のしにくさとホコリ問題」です。

オープンな棚はホコリが積もりやすく、定期的な掃除が欠かせません。

特に背板のないタイプは、壁との間にホコリがたまり、掃除機をかけるのも一苦労。

この手間が、日々の小さなストレスに繋がっていきます。

カラーボックスの実際に使った人のリアルな不満

見た目や耐久性といった大きな問題だけでなく、日常の些細なシーンで感じる「使いづらさ」も、カラーボックスをやめたくなる大きな要因です。

実際に使用してきた人たちのリアルな不満の声に耳を傾けると、カタログスペックだけでは見えてこない、数々のデメリットが浮かび上がってきます。

- 組み立て時のストレス: 「安くて簡単」というイメージとは裏腹に、組み立てに苦労したという声があります。購入直後からストレスを感じるケースは珍しくありません。

- 背板の脆さ: カラーボックスの背面を支える背板は、驚くほど薄いベニヤ板であることがほとんどです。物を詰め込みすぎて、内側から押し出されて外れてしまうなど、その脆さは構造的な弱点と言えます。

- 湿気による劣化: 日本の気候では、湿気による劣化は避けられません。特に安価なパーティクルボードを芯材とする製品は、水分を含むと急速に劣化が進みます。

- 安定感の欠如と地震への不安: 軽量であることはメリットの一つですが、裏を返せば安定感がないということです。特に背の高いタイプは重心が高くなりがちです。突っ張り棒などで対策はできますが、家具自体の安定性が低いという根本的な問題は解消されません。

こうしたリアルな不満は、単なる個人の感想ではなく、カラーボックスという製品が持つ本質的なデメリットを示しています。

リビングに置くと一気に生活感が…「ダサい」と思われる原因とは

リビングは家の顔ともいえる空間です。

そこにカラーボックスを置くと、なぜ「ダサい」と感じてしまうのでしょうか。

最大の原因は、「生活感を隠せない」ことにあります。

オープンな収納は、中に入っているものが丸見えになります。

書類の束、雑多な小物、統一感のない色の本などが視界に入るだけで、部屋全体が散らかった印象を与えてしまいます。

インナーボックスを使っても、サイズがぴったり合わないと隙間ができてしまい、かえって不格好に見えることも。

また、カラーボックス特有の質感も原因の一つです。

価格を抑えるためにどうしても安い材料を組み合わせて作られています。

すると、どうしても安っぽく見えてしまいます。

実は「使いづらい」?本棚代わりにするときの注意点と限界

「本棚代わりにちょうどいい」と思ってカラーボックスを使い始めた人も多いはずです。

しかし、実際に使ってみると「使いづらい」と感じる場面が少なくありません。

その一つが、「棚板のたわみ」です。

文庫本ならまだしも、重い専門書や画集、雑誌などをぎっしり詰め込むと、棚板の中央部分が徐々に下がってきます。

これは見た目が悪いだけでなく、耐久性の面でも非常に危険です。

いつか棚板が崩れ落ちるのではないかと、不安を感じながら使うことになります。

さらに、「本のサイズとのミスマッチ」も問題です。

A4サイズの雑誌やファイルは、一般的なカラーボックスの奥行きや高さでは収まりきらないことがあります。

無理に収納すると、本が前に飛び出して見栄えが悪くなったり、本の角が傷んだりする原因にも。

結局、収納できる本の種類が限られてしまい、「本棚」としての役割を十分に果たせないケースが多いのです。

カラーボックスをやめたい|理想の部屋を作る代替収納アイデア

-

✅ 定番のキャビネット

キャビネット(楽天)≫≫ -

✅ オープンラック・シェルフもおススメ

オープンラック・シェルフ(楽天)≫≫ -

✅ 無垢材にこだわるなら

無垢のキャビネット(楽天)≫≫

カラーボックスが抱える問題を理解した今、あなたの頭の中には「じゃあ、代わりに何を使えばいいの?」という疑問が浮かんでいるはずです。

心配はいりません。

世の中には、あなたの理想の部屋を叶える、おしゃれで機能的な収納家具がたくさん存在します。

ここからは、カラーボックスをやめた後の「新しい世界」をご案内します。

具体的な代替品の選択肢から、後悔しない選び方のポイントまで詳しく解説。

あなたのライフスタイルや部屋の雰囲気にぴったりの、最高のパートナーを見つけましょう。

もう迷わない!カラーボックスの代わりになる優秀収納家具リスト

カラーボックスからの卒業を決めたあなたに、まず知ってほしい代替品の選択肢をご紹介します。

それぞれに特徴があり、収納したいものや見せたい雰囲気に合わせて選ぶのがポイントです。

① 生活感を完全に隠すなら「扉付きキャビネット」

ごちゃごちゃした小物を隠し、部屋をスッキリ見せたいなら、扉付きの収納が最適です。

木製のキャビネットは温かみのある北欧風やナチュラルなインテリアに。

スチール製のロッカータイプなら、モダンでスタイリッシュな空間を演出できます。

中身が見えないだけで、掃除の手間も心理的な負担も大きく軽減されます。

② 整理整頓のしやすさで選ぶなら「チェスト・引き出し収納」

書類や衣類、文房具など、細々したものを分類して収納したい場合に活躍します。

引き出しごとに収納するものを決めれば、どこに何があるか一目瞭然。

天板の上にはお気に入りの雑貨やグリーンを飾ることもでき、収納兼ディスプレイコーナーとして活用できます。

③ 空間を広く見せたいなら「壁面収納・オープンシェルフ」

壁面を有効活用する収納は、床のスペースを空けられるため、部屋に開放感をもたらします。

好きな高さや幅に組み合わせられるユニットタイプなら、部屋のサイズや将来のライフスタイルの変化にも柔軟に対応できます。

見せる収納として、お気に入りの本や雑貨を飾る楽しみも生まれます。

リビングをおしゃれ空間に変える「見せる収納」のコツ

オープンシェルフのような「見せる収納」を選ぶ場合、ただ物を置くだけでは結局ごちゃついて見えてしまいます。

おしゃれに見せるには、いくつかの簡単なコツがあります。

一つ目は、「余白を意識すること」です。

棚の全面を物で埋め尽くすのではなく、全体の6〜7割程度の収納量に抑えましょう。

意図的に作られた「余白」が、抜け感と洗練された雰囲気を作り出します。

二つ目は、「色数を絞ること」です。

収納するアイテムの色を、白・黒・グレーといったモノトーンや、木や植物などのアースカラーに統一するだけで、驚くほどまとまりが生まれます。

カラフルなものは、おしゃれなカゴやボックスに入れて隠すと良いでしょう。

三つ目は、「三角形を意識して配置すること」です。

背の高いもの、中くらいのもの、低いものを三角形になるように配置すると、視覚的に安定し、リズムが生まれます。

例えば、左奥にフラワーベース、右奥に本の束、手前中央に小さなオブジェを置く、といった具合です。

この3つのコツを実践するだけで、あなたのお部屋は見違えるほどおしゃれになります。

ニトリ・無印良品・IKEAで探す!代替品候補

具体的な代替品を探すなら、まずは身近な人気ブランドをチェックするのがおすすめです。

デザイン性と機能性、価格のバランスが取れた優秀なアイテムが見つかります。

ニトリ

豊富なラインナップと手頃な価格が魅力です。

特に、ワイヤーシェルフの「Nポルダ」シリーズは、棚板の位置を自由に変えられ、カスタマイズ性が高いと人気。

リビングだけでなく、キッチンやクローゼットなど、家中で活躍します。

木目調の扉が付いたキャビネットも種類が多く、カラーボックスからのステップアップに最適です。

無印良品

シンプルで普遍的なデザインが好きな方におすすめ。

代表的な「スタッキングシェルフ」は、縦にも横にも拡張できるのが最大の特徴です。

オーク材やウォールナット材など、素材の質感が良く、長く使うほどに愛着が湧きます。

部屋の雰囲気を邪魔せず、どんなインテリアにも自然に溶け込む安心感があります。

IKEA

デザイン性の高い北欧家具が手に入ります。

カラーボックスと似た規格で人気の「KALLAX(カラックス)」シリーズは、豊富なインサート(引き出しや扉)を組み合わせることで、自分だけの収納を作れます。

カラーボックスの使い勝手は好きだけど、もう少しおしゃれにしたい、というニーズに完璧に応えてくれます。

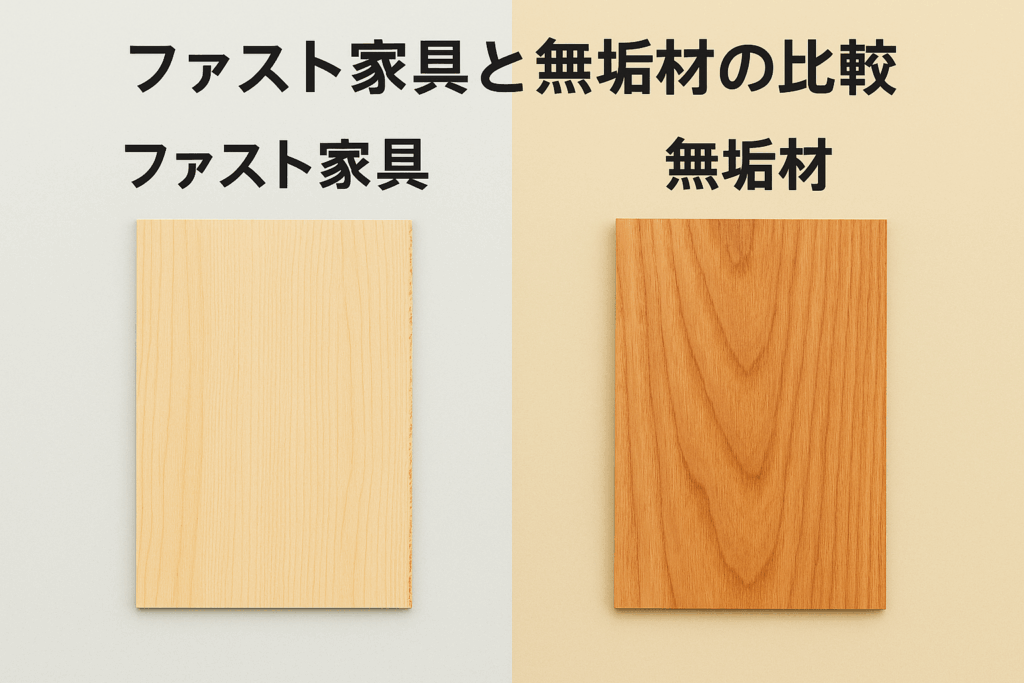

そもそもファスト家具がダメ?無垢材家具という新たな選択肢

ニトリや無印良品などのファスト家具は、確かに魅力的です。

しかし、カラーボックスで感じた「耐久性」や「安っぽさ」といった不満を根本的に解決したいと考えるなら無垢材という選択肢も視野に入れると良いでしょう。

無垢材とは、合板や集成材ではなく、丸太から切り出した一枚板そのもののこと。この本物の木材から作られた家具には、ファスト家具にはない圧倒的なメリットが存在します。

- 圧倒的な耐久性と安定感: 無垢材は非常に密度が高く、頑丈な可能性が高いです。

- 経年変化という「美」: ファスト家具が時間と共に「劣化」していくのに対し、無垢材家具は「美しく変化」していきます。使い込むほどに色味が深まり、艶が出て、傷さえも家族の歴史を刻む「味」となるのです。

- 修理しながら一生使えるサステナビリティ: 表面が傷ついたり汚れたりしても、表面を削ってオイルを塗り直すことで、何度でも新品同様に蘇らせることが可能です。親から子へ、子から孫へと受け継いでいけるほどの寿命の長さを誇ります。

もちろん、デメリットもあります。一つは初期費用の高さ。

そして、重量があるため一度設置すると軽々とは動かせません。

また、反りが生じる可能性もあります。

「ずっと後悔しない家具選び」ファスト家具と無垢材家具を比較

「結局、私にはどっちが合っているの?」そんな疑問の参考に理想は情報をお伝えします。

ファスト家具と無垢材家具を、それぞれのメリット・デメリットを踏まえて公平に比較します。

どちらが良い・悪いではなく、あなたのライフスタイルや価値観に合うのはどちらか、という視点でご覧ください。

| 項目 | ファスト家具(ニトリ・無印良品・IKEAなど) | 無垢材家具 |

| 想定寿命 | 数年〜10年程度。丁寧に使えばそれ以上も可能だが、引っ越しや経年で劣化しやすい。 | 数十年単位。適切な手入れをすれば非常に長く使えるが、「一生モノ」にするには相応のケアが必要。 |

| 経年変化 | 「劣化」として現れやすい。表面の剥がれ、シートの色褪せ、歪みなど。 | 「味わい」として楽しめる。色艶が深まる。ただし、反りや割れが生じるリスクもある。 |

| 買い替え | ライフスタイルや好みの変化に合わせ、気軽に買い替えやすい。トレンドを取り入れやすい。 | 一度購入すると長く使うことが前提。買い替えは容易ではないため、慎重な選択が求められる。 |

| コスト | 初期費用が安い。ただし、数年ごとの買い替えを繰り返すと、累計コストは高くなる可能性も。 | 初期費用は高い。しかし、長期間使用することを考えれば、結果的にコストパフォーマンスが良くなる場合がある。 |

| メンテナンス | 基本的に不要だが、壊れた際の本格的な修理は困難。使い捨てになりやすい。 | 定期的なオイル塗装などの手入れが必要。傷や汚れも修理・修復が可能で、長く付き合える。 |

| 取り扱い | 軽量で、組み立てや移動が比較的容易。 | 重量があり、搬入や部屋の模様替えには手間がかかる。 |

【この比較から分かること】

- ファスト家具が向いている人

- 転勤や引っ越しが多く、ライフスタイルが変化しやすい方

- トレンドに合わせて、気軽にインテリアの雰囲気を変えたい方

- 初期費用をできるだけ抑えたい方

- 無垢材家具が向いている人

- 一つの場所に腰を据え、長く使える良いものを探している方

- 家具の質感を重要視する方

- 初期投資をしてでも、長期的な満足度や資産価値を重視する方

このように、どちらの家具にも一長一短があります。

大切なのは、ご自身の現在の状況と、これからどんな暮らしを送りたいかという未来像を照らし合わせ、納得のいく選択をすることです。

この比較表が、そのための判断材料となれば幸いです。

失敗しない!あなたの部屋にぴったりの収納を選ぶ3つのポイント

新しい収納家具選びで失敗しないためには、購入前に確認すべき3つのポイントがあります。

これを押さえるだけで、「買ったはいいけど、部屋に合わなかった…」という悲劇を防げます。

ポイント1:何を・どれだけ収納したいかを明確にする

まずは、新しい家具に何を収納したいのか、その量はどれくらいかをリストアップしましょう。

隠したいもの(書類、日用品ストック)なのか、見せたいもの(本、オブジェ)なのかで、選ぶべき家具の種類(扉付きかオープンか)が決まります。

手持ちのアイテムの量を把握することで、必要な収納容量も分かります。

ポイント2:設置場所のサイズを正確に測る

これは基本中の基本ですが、意外と見落としがちです。

家具を置きたい場所の「幅」「奥行き」「高さ」をメジャーで正確に測りましょう。

その際、コンセントの位置や窓、ドアの開閉スペースも考慮に入れることが重要です。

家具を置いた後の「生活動線」をイメージし、圧迫感が出ないかシミュレーションしてみましょう。

ポイント3:部屋全体のインテリアテイストと合わせる

新しい収納家具だけが浮いてしまわないよう、部屋全体のテイストと調和するものを選びましょう。

床や壁、既存の家具の色や素材と合わせるのが基本です。

例えば、ナチュラルテイストの部屋なら明るい色の木製家具、モダンな部屋ならスチールやガラス素材の家具が馴染みます。

色や素材を統一することで、部屋全体にまとまりが生まれ、洗練された印象になります。

不要になったカラーボックスの賢い処分・活用法

新しい収納家具の目処が立ったら、最後に考えなければならないのが、今あるカラーボックスの処分です。

ただ捨てるだけでなく、賢く手放す方法や再利用するアイデアもあります。

最も一般的なのは、自治体のルールに従って「粗大ゴミ」として出す方法です。

料金や申し込み方法は自治体によって異なるため、必ずお住まいの市区町村のホームページで確認してください。

状態が良いものであれば、リサイクルショップやフリマアプリで売るという手もありますが、価格を考えるとフリマアプリで売るというのは送料などを考慮すると現実的ではないかもしれません。

また、DIYが得意な方なら、リメイクして再利用するのも一つの方法です。

解体して棚板を別のDIYの材料にしたり、背板をベニヤ板などに替えて補強したり、リメイクシートやペンキでおしゃれに変身させたりと、アイデア次第で新たな価値が生まれます。

捨てる前に、一度活用法を検索してみるのも面白いかもしれません。

\結局カラーボックスにしたいなら/

カラーボックス(楽天)≫≫